骨粗鬆症やがんの骨転移治療薬として処方されます。

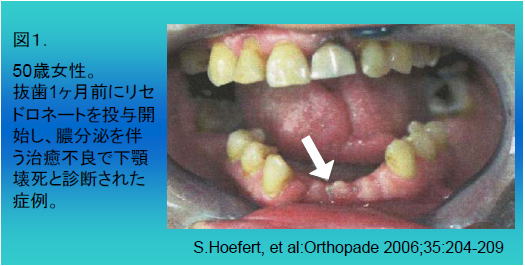

報告された症例の多くは、抜歯等の侵襲的歯科処置や局所感染に関連して発現しており、特に抜歯した場合にその部位付近で発現しています。

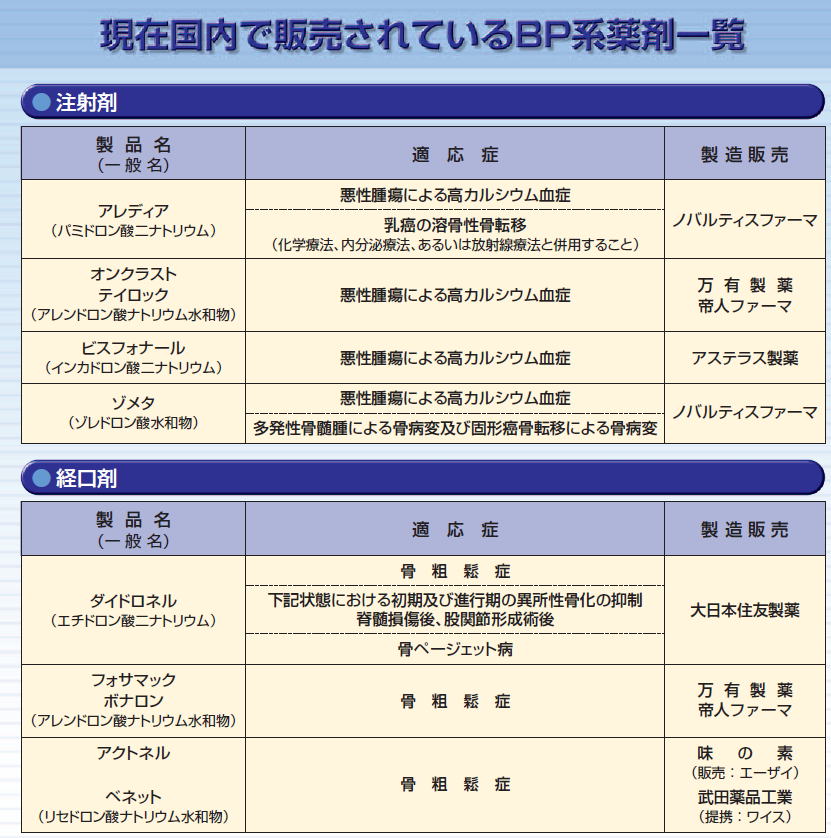

BP系薬剤には注射剤と経口剤があり、顎骨壊死・顎骨骨髄炎は癌患者に投与される注射剤で多く報告されていますが、まれに骨粗鬆症患者等に投与される経口剤でも報告されています。

BP系薬剤の投与を受けた患者さんにおける顎骨壊死・顎骨骨髄炎のリスク因子として、下記が考えられています。

2003年、Marxはビスフォスフォネート剤と顎の骨壊死との関連を報告しました。それ以来、多数の症例が報告されました。これは、重大な合併症です。

特徴

・歯の下の骨は露出し、しばしば痛みを伴う

・歯の腫脹と弛緩がみられることがある

・外科的矯正が病変を更に悪化させることがある

・大半の症例は、抜歯のような歯科処置をとる

・多くの症例は、感染症により悪化する

・長期療法後、主に癌患者で起こる

この写真は、ボストンのブリガム・アンド・ウィメンズ病院口腔医学科Sook-Bin Woo博士の御好意によって提供されています。この患者は骨髄腫を患い、ゾレドロン酸を使用中でした。露出して、壊死した骨がみられます。

顎骨壊死は予防できる

(日経メディカル2009年10月号「トレンドビュー」)

「ビスホスホネートによる顎骨壊死リスクが指摘されて以来、歯科治療を躊躇する歯科医師が増え、問題となっていた。服用中でも、口腔清掃で予防できることが明らかになり、混乱は収束に向かいそうだ。」

BPと顎骨壊死に関する混乱を収めるため、日本骨粗鬆症学会と日本骨代謝学会は共同で、服用の指針をまとめたポジションペーパーを年内にも発表する予定。顎骨壊死の発症には口腔細菌感染が大きな引き金で、口腔内の衛生状態を良好に保つことが壊死予防に有効。

【ビスホスホネートと顎骨壊死に関する主な声明の概要】

<日本骨粗鬆症学会と日本骨代謝学会共同のポジションペーパー(年内発表予定の内容)>

●顎骨壊死は口腔細菌の感染が引き金となり発症するため、口腔内の衛生状態を保つことが発症予防に有効。

●骨粗鬆症や骨代謝疾患の患者に対する経口薬の場合、投与期間が3年未満、もしくは、顎骨壊死のリスク因子(コルチコステロイド投与、糖尿病、喫煙、飲 酒、口腔衛生の不良、化学療法薬など)がない場合には、口腔清掃の実施で、抜歯やインプラントなどの外科的な歯科治療前後の休薬は不要。

投与期間が3年以上、もしくは、何らかのリスク因子を持つ場合には、主治医と歯科医師の話し合いの下で休薬の有無を決める。休薬する場合、処置3ヵ月前 から処置後2ヶ月までを休薬の目安とする。ただし、より早期の投薬再開が必要と判断された場合、処置後2週間たち、傷跡に問題がなければ再投薬が可能。

●癌患者に対する注射薬の場合

顎骨壊死リスクを説明した上で、患者が歯科治療を望む場合、口腔清掃を実施した上で、休薬なしに治療できる。

<カナダのBP関連顎骨壊死に関するコンセンサス(2008年6月)>

●骨粗鬆症や骨代謝疾患の治療に用いる低用量の経口薬は顎骨壊死の発症に関連しない。

●癌患者に対する高用量の注射薬は顎骨壊死のリスク因子となる。そのため、注射薬投与前の癌患者は歯科検診を受ける必要がある。また、外科的な歯科治療はBP投与開始前に終了するのが理想的であり、急を要しない歯科治療はBP 投与終了3〜6ヵ月後に開始することが望ましい。

<米国歯科医師会による経口BP投与患者に関する推奨(2008年12月改訂)>

●経口薬投与による顎骨壊死の発症リスクは非常に低いので、BP 投与を理由に歯科治療を変更すべきではない。また、経口薬によるベネフィットを鑑み、処方医へのコンサルトなしに服用を変更すべきではない。

●すべての患者が定期的な歯科検診と口腔清掃を受けるべきである。定期的な歯科検診・口腔清掃を受けておらず、BP 投与を受ける患者においては、投与開始前もしくは投与開始早期の歯科検診と口腔清掃が有益である。